普段元気いっぱいな愛犬が、冬になると寝てばかりという経験はありませんか?

犬は元々人よりも多くの時間を睡眠に費やす動物ですが、それが目に見えて長時間になってしまうと心配になる方も多いと思います。

そこで今回は、冬になると愛犬の起きてくる時間が遅くなる理由、病気の可能性や犬の冬における睡眠の対応策についてご紹介します。

犬はなぜ寝ている時間が多いの?

冒頭において、犬は元々人よりも多くの時間を睡眠に費やす動物だと説明しましたが、それはなぜなのでしょう?

それは、以下のようなことが考えられているためです。

・エネルギー温存のため

・生活環境の変化によるストレス

・外敵に備えるためレム睡眠(浅い眠り)が多い

・細胞修復に役立つノンレム睡眠(深い眠り)が少ない

それに加えて、年齢などの成長段階による違いや、体格・体調の違いも睡眠に関係してくることによって、犬の平均睡眠時間は人よりも長くなる傾向が強いと言われています。

また、犬は基本的に人と違って睡眠に費やす時間が野生時代は、特に極めて大切な役割を果たしていたため、その名残も関係していると考えられます。

犬の場合、一般的な平均睡眠時間は、生後1歳の子犬や7歳以降のシニア犬で大体16~19時間前後、1歳~6歳までの成犬で大体12~15時間前後と言われており、それが阻害されれば様々な弊害が起こり、場合によってはうつ病の発症などにも繋がる可能性があると言われている程です。

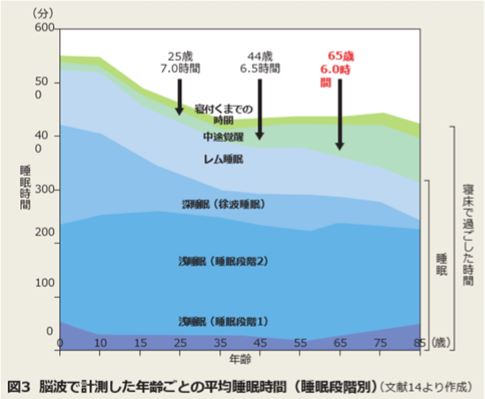

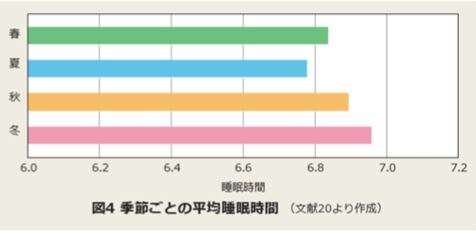

一般的に人の場合の平均睡眠時間でも、犬同様、年齢や生活環境など様々な要因で変わると言われていますが、人では脳波で次の図のような年齢ごとの違いや季節ごとの睡眠時間での違いが報告されています。

▽『人の年齢ごとの平均睡眠時間量の違い』

▽『人の季節ごとの平均睡眠時間量の違い』

人の場合、複数の調査研究から得た結果、大体7時間前後の睡眠時間を確保出来ている人ほど生活習慣病やうつ病の発症及び死亡に至る危険性は最も低いことが分かっていますが、それは犬の場合でも同様で、犬が睡眠時間をしっかりと確保することは、成長阻害やうつ病などの誘発をさせないために必要な手段の一つでもあります。

冬に犬が起きてこない理由って?

犬が十分な睡眠時間を確保出来ている気がするのに、冬になるとなかなか起きてこない理由には、冬特有の原因が関係しています。

その主な原因を3つほどご紹介します。

冬季の日照時間の短さ

冬の時期は、夏と比べて日照時間がとても短いですよね。

特に毎年12月21日の冬至では、一年の中で最も昼の時間が短い日とされているため、これらの要因が犬の睡眠時間の長さに大きく関係していると考えられています。犬の場合、日照時間の短さは自然と体が感じ取って、眠る時間帯を長くしていると考えられているため、冬以外だと飼い主さんを起こしてくる愛犬であっても、冬に限っては場合によって飼い主さん側が愛犬を起こす、という立場になることも珍しくはありません。

冬の寒さ

冬になると、自然と私たち人も起きるのが億劫になるものだと思います。その感覚は犬でも同様で、いくら豊富な被毛に覆われているからと言っても、やはり冬場の寒さは応えるようで暖かい室内から廊下に出たりするのを嫌がる子は多く居ます。

特に寒さに弱い小型犬やシングルコートの犬種、また、幼犬やシニア犬などは、陽が昇った後も自分の寝床から出てこない場合も少なくないはずです。

基本的に人も犬も体温保持のため動かないでいると、それだけでも眠りを誘ってしまうため、余計に睡眠時間が増えたように感じるかもしれません。

季節性うつ

季節性うつとは、冬場に日光を浴びる機会が減ることでセロトニン生成量が減少し起こる気分障害の一種のことを言います。

季節性うつは、一般的なうつ病とは少し違って、気分的な面(気力減退、イライラ、気分の落ち込みなど)では共通点が多いものの、食欲、睡眠、体重については、全て過剰になる傾向が強いと言われています。

「犬が季節性うつ?」と疑問に思う飼い主さんも居るかもしれませんが、この季節性うつについては、愛犬自身がそうでないとしても、飼い主さん自身がこのような症状に悩まされてしまった時に気分がリンクして、愛犬の普段の睡眠時間が長くなっている場合が考えられるのです。

犬は一般的にとても感受性が豊かなため、ニオイでも人のストレスなどを嗅ぎ分けられると言われていますが、赤ちゃんの泣き声や悲しそうな表情からもその感情を読み取り、そして共有するため、感情を敏感に察知しやすい愛犬の場合には飼い主さん自身の季節性うつで、愛犬の睡眠時間の長さに影響を及ぼしてしまう可能性があります。

▼【合わせて読みたい!こちらの記事もオススメです】

犬は人のストレスを嗅ぎ分けられる!実験で証明された犬の凄さと今後の人との関係性とは?

>https://www.inutome.jp/c/column_9-320-47062.html

気付くと寝ている場合は?病気の可能性はある?

冬で寝る時間が長いからと言って、それが例えばふと気付くと寝ていたり、20時間以上を超えたりした時には、問題はないのでしょうか?

確かに犬にとって寝ることは大切ですが、やはりその時間があまりにも長時間だったり、頻繁過ぎる睡眠だったりした場合には、何かしらの疾患やケガなどが考えられます。

それでは、どのような疾患が考えられるのか、以下でいくつか確認してみましょう。

ナルコレプシー

飼い主の皆さんは、ナルコレプシーという病名を耳にしたことがあるでしょうか?

ナルコレプシーとは、突然何の前触れもなく眠気が襲ってきて、その場で眠ってしまう発作性の睡眠障害のことです。このナルコレプシーは、人で確認されることが多いものの、他にも犬や馬で突如自然発症することが知られており、犬の場合では、顕著な脱力発作が見られます。

犬のナルコレプシーの場合は、多くの場合食事をしている最中や与えられた時、遊びに没頭して興奮しやすいような場合に発作を起こすことが多く、目を開けたまま脱力状態に至ることが多いと言われています。

ナルコレプシーは基本的に直接命に関わるような病気ではありませんが、生活環境の見直しなどが重要となってくるため、アドバイスも兼ねた獣医さんの受診をオススメします。

▼【合わせて読みたい!こちらの記事もオススメです】

犬のナルコレプシーってどんな病気?原因や症状・治療方法・好発犬種・予防対策について

>https://www.inutome.jp/c/column_7-207-48146.html

甲状腺機能低下症

甲状腺機能低下症を愛犬が患っていると、基礎代謝機能が低下し、過眠症となる場合があります。

甲状腺機能低下症は一般的にシニア犬に多く発症しやすい傾向にあり、過眠の他にも免疫力の低下、脱毛、肥満、乾燥、皮膚の色素沈着など、様々な症状を引き起こし合併症なども起こしやすい疾患のため、早めに動物病院を受診しましょう。

関節炎

変形性股関節症や変形性膝関節症、椎間板ヘルニアなどの関節炎を伴う疾患を抱える愛犬は、その痛みからあまり動きたがらなくなることが多くなります。

そして、このような痛みは季節問わず愛犬の睡眠時間に影響してきます。

しかし冬場の時期には特にその寒さは、血行不良や筋肉の硬直などで痛みが顕著に表れることが多くなるため、処方薬のみならず、室内環境の見直しなどを行い、愛犬の痛み軽減に努めてあげることが大切です。

冬の長時間睡眠における対応策

犬は通常の場合でも睡眠を十分に取る動物ですが、冬になると極端に睡眠の時間が長くなるような場合には、まずは室内の温度・湿度管理を見直してあげましょう。

犬の基本的な適切室内温度は、冬で一般的に20℃~25℃と言われており、適切室内湿度は、一般的に40%~60%と言われています。

冬は比較的、人が過ごしやすい室内温度・室内湿度で愛犬も快適に過ごすことが可能ですが、そこに例えばホットカーペットやカーボンヒーター、エアコン暖房などが使用されていた場合には、その温度や使用されることで引き起こされる乾燥などには十分注意することが大切です。

人の皮膚ではそこまで感じない暑さや乾燥でも、犬の皮膚ではそのちょっとした違いが、皮膚疾患の悪化や熱中症などを引き起こす原因になることがあるため、特に体温調整が未発達な子犬や免疫力が低下しやすいシニア犬の場合には、温度や湿度が高すぎてはいないか、逆に低すぎてはいないかを、しっかりと確認するよう心掛けましょう。

まとめ

冬に犬が長時間寝ていて起きてこない理由は、ただ単に「日照時間が短いから」や「冬で寒いから」といった場合が多いかもしれません。

しかし、愛犬の年齢や持病の有無、生活環境の変化によっては、必ずしもそのような単純な理由だけとは限らないため、少しでも気に掛かるようなことがある時には、その時は迷わず動物病院を受診してあげてください。

<参考書籍>

気持ちを知ればもっと好きになる! 犬の教科書

観察する目が変わる 動物学入門

<参考サイト>

犬のナルコレプシー

>https://shinkei.com/data/shoroku/20/kyoiku/3.pdf

良い睡眠の概要(案)|第2回 健康づくりのための睡眠指針の改訂に関する検討会

>https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001151837.pdf

また、生前疾患の多かったシェットランド・シープドッグをキッカケに取得した愛玩動物飼養管理士などの様々な資格の知識を生かし、皆様に役立つような記事を提供、執筆出来ればと思っております。

何卒、よろしくお願い致します。

最新記事 by yukako (全て見る)

- 犬の換毛期は春の方が大変!換毛量が特に多い犬種やケアする際のポイントをご紹介! - 2025年4月13日

- 犬の舌に表れる舌斑って?危険性はある?特徴や性格との関係性、メラノーマとの違いを解説! - 2025年4月10日

- 犬の春の健康診断到来!年齢別で重視したい項目はある?目安回数や目安金額をご紹介! - 2025年4月8日

- 犬だって不公平は許さない!多頭飼養する前に知っておきたい犬のジェラシーと注意点 - 2025年4月7日

- 犬には苦手な柄がある?犬に警戒される柄の種類やその理由、注意点をご紹介! - 2025年3月29日